afrique animaux annonce article belle bleu blog bonne carte chevaux chez chien

Rechercher- · 15/03/2021

- · chevaux_astrometeo76

- · gain heureux

- · fiablesite

- · 2sur4 prono-etalon noir:acces abonnes

- · emplacement aurore polaire axe rotation

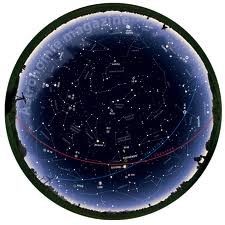

- · les constellations du dieu ouranos.

- · les etoil

- · satellite naturelle

- · ouragan david en 1979

c'est a cause de ceux qui habitent et qui habitaient le quartier la marie au marigot et le quartier dominant

Par T535345, le 23.08.2025

c'est a cause de ceux qui habitent et qui habitaient le quartier la marie au marigot et le quartier dominant

Par T535345, le 23.08.2025

c'est a cause de ceux qui habitent et qui habitaient le quartier la marie au marigot et le quartier dominant

Par T535345, le 23.08.2025

c'est a cause de ceux qui habitent et qui habitaient le quartier la marie au marigot et le quartier dominant

Par T535345, le 23.08.2025

les seuls rapports sexuels que

stéphane barbara a deja eu c'est avec les chèvres et les cabris de philippe a

Par Anonyme, le 22.08.2025

· La véritable histoire du Père Noël

· étoiles filantes !

· «Le projet Web-bot» valide la prophétie du 21 décembre 2012

· Liste des séismes depuis 1906

· Les lunettes astronomiques

· le drapeau américain d’Apollo 17 sur la Lune !

· maya La civilisation

· ORIGINE DES NOMS Planètes et satellites

· Photos choc séisme Japon 2011

· Espace : la nouvelle poubelle de la Terre

· Nuit des étoiles à la Cité de l'Espace à Toulouse

· préparation nuit des étoiles 2010

· étoiles filantes 12 et 13 aout 2010 Perséides

· Les Tremblements de terre en Normandie

· carte du ciel

Statistiques

Date de création : 06.07.2007

Dernière mise à jour :

23.02.2020

276 articles

bolide dans le ciel breton

Une boule de feu très lumineuse accompagnée d'une violente déflagration a été observée en Bretagne le 19 juillet 2011, vers 5h20.

Les Bretons réveillés par une déflagration

Dans la région de Nantes, les témoins rapportent uniquement avoir observé un bolide très lumineux, ou un flash comparable à un éclair d'orage. Mais quelques minutes plus tard, un bruit violent réveille une partie des habitants de la région de Rennes.

Certains témoins décrivent un bang comparable à celui d'un avion passant le mur du son. D'autres parlent d'une déflagration aussi forte que la foudre tombant dans le fond du jardin ! Le tout précédé du passage d'un bolide extrêmement lumineux et rapide.

Une chute d'astéroïde ?

Que s'est-il donc passé en Bretagne ce 19 juillet 2011, entre 5h10 et 5h30 ? Vu les témoignages, deux possibilités se dégagent. Il peut s'agir de la rentrée atmosphérique d'un débris spatial, ou bien d'un astéroïde large de quelques mètres, qui se serait désintégré dans l'atmosphère.

Le responsable du Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (Geipan) du Centre national d'études spatiales (Cnes), Xavier Passot, semble privilégier la seconde hypothèse. « Le phénomène ne correspond à aucune prévision de rentrée d'objet catalogué parmi les débris de satellites ou de lanceurs », indique-t-il.

Par ailleurs, « les témoignages ne ressemblent pas à ce que l'on voit lors des rentrées atmosphériques d'objets spatiaux. Il y a le plus souvent fragmentation et pas de bang », ajoute Xavier Passot.

document ciel et espace

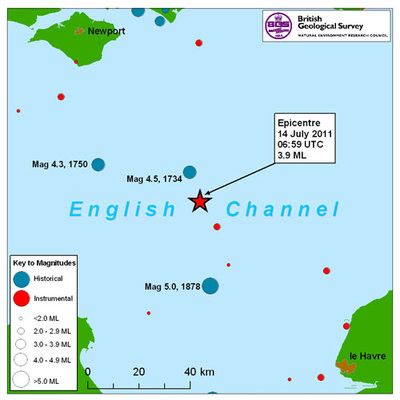

Le "petit" séisme du 14 juillet en Normandie

Le séïsme enregistré le jeudi 14 juillet, au milieu de la Manche, par le Bristish Geological Survey (BGS), est passé (presque) inaperçue en France. "C'est un petit séisme qui s'est produit trop loin en mer pour qu'il ait été fortement ressenti par la population", explique-t-on ce vendredi 15 juillet au Bureau Central Sismologique Français (BCSF). Et il n'y a eu aucun dégâts".

Sur son site Internet, le BCSF a ouvert une "page" spéciale sur le séisme du 14 juillet en Manche. " Ce séisme s'est produit à 8 h 59 en mer (ndrl : à une profondeur de 10 km au large de Newport). Ce tremblement de terre a été faiblement ressenti à terre par la population sur une centaine de kilomètres autour de l'épicentre. Le CODIS du département du Calvados n'a pas eu d'appel et n'a fait aucune sortie de secours".

Selon les témoignages recueillis par le BCSF, trois départements normands ont été affectés : Calvados, Manche et Seine-Maritime. Les témoins évoquent principalement "un grondement souterrain faible et lointain accompagné d'une faible vibration ou oscillation d'objets". En Seine-Maritime, les seuls témoignages proviennent de la commune de Quiberville-sur-Mer.

Chargé d'étudier les phénomènes sismologiques enregistrés en France, le BCSF confirme que la Manche et la Normandie ne sont pas considérés comme des zones de "forte sismicité". " Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque de voir un séisme se produire. Cependant, il ne peut pas se porduire dans la Manche ce qui s'est passé cette année au Japon au large de Fukushima".

En clair, les épisodes sismiques sont rares et de faible intensité (3,9 sur l'échelle de Richter le jeudi 14 juillet). Alors que les Britanniques évoquent un épisode quasi similaire datant de 1734, le Bureau Central Sismologique Français a retrouvé trace dans ses archives de deux séismes dans la région :

- 1er avril 1853 : bocage normand

Les Nuits des étoiles 2011

Les 5, 6 et 7 août 2011, les sites Nuits des étoiles vous accueillent partout en France et dans plusieurs pays d’Europe et d'Afrique. Des centaines d'animateurs bénévoles, d'astronomes amateurs vous attendent pour vous conter le ciel et vous faire plonger dans la Voie Lactée. Chacune des quelques 400 manifestations compose son propre programme d’animation. Les organisateurs s’attachent à renouveler chaque année une manifestation gratuite, ouverte à tous, dans l’esprit d’un partage des connaissances et d’une découverte du ciel. Une centaines de sites "Juniors" seront animés par des enfants ou des jeunes encadrés par les équipes pédagogiques de leur séjour ou centre de vacances. Rendez-vous dès le 5 août sur le site d’observation le plus proche de chez vous.

Les 5, 6 et 7 août 2011 se déroulera la 21ème édition de la nuit des étoiles. Cette manifestation gratuite et ouverte à tous, dont la première édition remonte à 1991, rassemble chaque année environ 100 000 personnes. A cette occasion, des astronomes amateurs vous invitent à partager leur passion et à venir observer le ciel à travers leurs instruments, mais aussi, suivant les sites, à assister à des conférences, des projections ou encore des expositions.

les Perséides

Cette année, le maximum de l'essaim (qui d'après l'International Meteor Organization aura lieu dans la nuit du 12 au 13 août 2011, entre 1h et 13h30 en temps universel) tombe le jour de la Pleine Lune (Pleine Lune le 13 août 2011 à 18h57m UTC d'après l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémémérides). ce qui nous engendrera malheureusement un ciel extrèmement lumineux au moment du maximum ainsi que pour les nuits autour de cette date. C'est probablement une des raisons qui font que cette année les nuits des étoiles 2011 auront lieu une semaine plus tôt, du vendredi 5 au dimanche 7 août (cf. les phases de la Lune au mois d'août 2011).

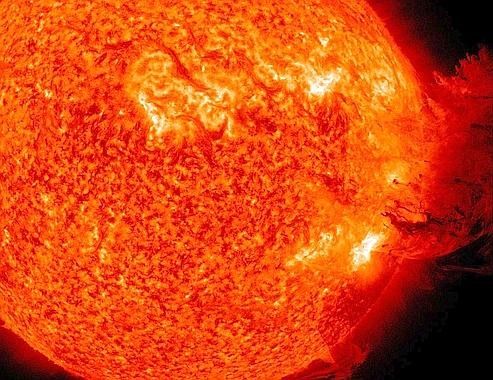

eruption solaire

Une éruption solaire est un événement primordial de l'activité du Soleil.

Elle se produit périodiquement à la surface de la photosphère et projette au travers de la chromosphère des jets de matière ionisée qui se perdent dans la couronne à des centaines de milliers de kilomètres d'altitude. Elle est provoquée par une accumulation d'énergie magnétique dans des zones de champs magnétiques puissants au niveau de l'équateur solaire, probablement suite à un phénomène de reconnexion magnétique.

Les éruptions solaires suivent trois stades, chacun d'eux pouvant durer de quelques secondes à quelques heures selon l'intensité de l'éruption. Durant le stade précurseur, l'énergie commence à être libérée sous la forme de rayons X. Puis les électrons, protons et ions accélèrent jusqu'à approcher la vitesse de la lumière lors du stade impulsif. Le plasma se réchauffe rapidement, passant de quelque 10 millions à 100 millions de kelvins. Une éruption donne non seulement un flash de lumière visible, mais émet également des radiations dans le reste du spectre électromagnétique : rayons gamma, ondes radio et rayons X. Le stade final est le déclin, pendant lequel les rayons X mous sont une fois de plus les seules émissions détectées. Du fait de ces émissions, certaines éruptions solaires peuvent perturber les transmissions radioélectriques terrestres (orage magnétique) et provoque l'apparition des aurores polaires en entrant en interaction avec le champ magnétique terrestre.

La première éruption solaire observée le fut par l'astronome britannique Richard Carrington, le 1er septembre 1859, lorsqu'il constata l'apparition d'une tache très lumineuse à la surface du Soleil (qui perdura 5 minutes).

Les éruptions solaires sont classées en différentes catégories selon l'intensité maximale de leur flux (en watts par mètre carré, W/m2) dans la bande de rayonnement X de 1 à 8 Ångström au voisinage de la Terre (en général, mesuré par l'un des satellites du programme GOES).

Les différentes classes sont nommées A, B, C, M et X. Chaque classe correspond à une éruption solaire d'une intensité dix fois plus importante que la précédente, où la classe X correspond aux éruptions solaires ayant une intensité de 10-4 W/m2. Au sein d'une même classe, les éruptions solaires sont classées de 1 à 10 selon une échelle linéaire (ainsi, une éruption solaire de classe X2 est deux fois plus puissante qu'une éruption de classe X1, et quatre fois plus puissante qu'une éruption de classe M5). Ces sigles correspondent à la mesure de la puissance du rayonnement X, telle que déterminée par le système GOES.

Deux des plus puissantes éruptions solaires ont été enregistrées par les satellites du programme GOES le 16 août 1989 et le 2 avril 2001. Elles étaient de classe X20 (2 mW/m2 ). Elles ont cependant été surpassées par une éruption du 4 novembre 2003, la plus importante jamais enregistrée, estimée à X28.

La plus puissante des éruptions solaires observée au cours des 5 derniers siècles est probablement l'éruption solaire de 1859, qui eut lieu fin août-début septembre de cette année, et dont le point de départ fut observé entre autres par l'astronome britannique Richard Carrington. Cette éruption aurait laissé des traces dans les glaces du Groenland sous forme de nitrates et de béryllium 10, ce qui a permis d'en évaluer sa puissance

Les éruptions solaires peuvent provoquer desondes de Moreton visibles depuis la surface de laTerre.

En dehors de la perturbation des transmissions radioélectriques terrestres déjà évoquée, les éruptions solaires ont certaines conséquences néfastes :

- Les rayons durs émis peuvent blesser les astronautes et endommager les engins spatiaux

- Les radiations des UV et des rayons X peuvent réchauffer l'atmosphère extérieure, créant une résistance sur les satellites en orbite basse et réduisant leur durée de vie.

- Leséjections de masse coronale, provoquant des tempêtes géomagnétiques, peuvent déranger le champ magnétique terrestre dans son ensemble, endommager des satellites en orbite haute ainsi que des réseaux électriques.

Conséquences

Les éruptions solaires ont de graves incidences sur nos systèmes technologiques ; voici quelques pannes causées par des éruptions solaires :

Le 10 mars 1989, un puissant nuage de particules ionisées quittait le Soleil à destination de la Terre. Deux jours plus tard, les premières variations de tension étaient observées sur le réseau de transport d'Hydro-Québec.

À 2 h 44 le 13 mars 1989, les systèmes de protection d'Hydro-Québec se sont déclenchés et une panne générale a plongé le Québec dans le noir pendant plus de neuf heures, la cause étant une éruption solaire.

Avis de tempête sur le Soleil : après une grosse éruption mardi, les prévisionnistes de la météo solaire expliquent qu’il y a un risque de perturbations dans les réseaux de téléphonie mobile, voire dans le système GPS.

Les astronomes russes qui ont constaté à la fin septembre ce phénomène soulignent qu'il s'est déclenché d'une manière soudaine, alors même que le 11e cycle solaire a débuté très calmement. Cet épisode est d'autant plus remarquable que de telles éruptions solaires ne se produisent qu'une fois en plusieurs décennies. Le plasma est en effet comme "gelé" dans le champ magnétique du Soleil, et pour s'en échapper, il lui faut en quelque sorte "déchirer" les lignes magnétiques dans lesquelles il est retenu.

Que s'est-il passé? Une très puissante explosion s'est produite, après quoi, dans la partie septentrionale du Soleil, l'excédent d'énergie a été rejeté sous la forme d'une gigantesque protubérance, haute d'un million de kilomètres. Plusieurs dizaines de milliards de tonnes de plasma incandescent sont partis dans l'espace cosmique. Cet énorme rejet de plasma de l'atmosphère du Soleil a été fixé par l'observatoire spatial russe Tesis installé sur la sonde russe Koronas-Photon. "Ces protubérances forment des nuages d'un plasma ionisé assez froid, d'une température de 6 à 8.000 degrés. Ils peuvent demeurer longtemps dans l'atmosphère du Soleil. Si l'équilibre est détruit, les protubérances s'échappent dans l'espace ouvert", a expliqué Vladimir Slemzine, chercheur de l'observatoire X du Soleil de l'Institut de physique Lebedev.

Les chercheurs de l'Institut Lebedev avancent une explication sur ce qui a pu se passer. "Le champ magnétique du Soleil, écrivent-ils sur leur site, possède une énergie colossale, supérieure de plusieurs dizaines de fois à l'énergie thermique et cinétique totale de la matière environnante... Dans le cas présent, on peut supposer que le départ de la matière a été rendu possible par un affaiblissement du champ magnétique consécutif à la destruction de plusieurs régions actives".

Les amas de plasma se déplacent dans l'espace à une grande vitesse - jusqu'à 1.000 km/s. Ils peuvent effectuer en deux jours le trajet Terre-Soleil, soit 150 millions de kilomètres. Ils peuvent causer de gros dommages, et même entraîner des catastrophes sur notre planète, préviennent les scientifiques. Si une telle protubérance venait à "visiter" notre globe, nous verrions dans un premier temps une sorte d'aurore boréale dans le ciel. Puis elle commencerait à détruire les systèmes énergétiques, avec toutes les conséquences en découlant pour les sites industriels, les particuliers, etc. Ce ne sera pas le cas, en l'occurrence : l'énorme protubérance a pris une direction opposée à celle de la Terre.

Les scientifiques sont préoccupés par ce phénomène. Si une telle quantité de plasma a pu être arrachée du Soleil, cela dénote une faiblesse de la part de ce dernier, qui pourrait se rééditer. Les astronomes rappellent que la Terre a déjà été victime, il y a 150 ans, de ce que l'on avait appelé la "tempête" (ou embrasement) de Carrington - une très puissante tempête magnétique, qui avait suivi une série d'éruptions solaires. Les nuages avaient atteint la Terre en 17 heures. Il faisait clair la nuit comme en plein jour. Mais l'industrie n'en était alors qu'à ses débuts, et l'on n'avait assisté à aucune catastrophe technologique majeure. Il pourrait en aller différemment de nos jours. Des spécialistes de la NASA disent s'attendre à une telle tempête en 2012. Les scientifiques espèrent pouvoir donner l'alerte à temps. Mais une seule sonde spatiale est en mesure de le faire. Elle évolue depuis 1997 entre la Terre et le Soleil, mais peut à tout moment cesser de fonctionner

La Nasa a repéré mardi 08 juin vers 7 heures (heure de Paris) une éruption «spectaculaire» à la surface du Soleil, dont la puissance n'avait pas été observée depuis 2006. «Un grand nuage de particules s'est élevé rapidement puis est retombé, semblant couvrir une zone qui représente presque la moitié de la surface solaire», a expliqué l'agence spatiale américaine

Les particules éjectées voyagent depuis lors à 1400 km/s et devraient atteindre les environs de notre planète dans la soirée. Mais les effets attendus de cette tempête magnétique seront «relativement faibles», selon la Nasa, l'éruption n'étant pas dirigée directement vers la Terre. Les satellites de télécommunications devraient être les principales «victimes» de cette éruption solaire, ainsi que les réseaux électriques. Les avions de ligne devraient également modifier leur itinéraire pour éviter les régions polaires, selon la Nasa. Cette éruption solaire n'a cependant pas que des inconvénients. L'afflux d'énergie devrait créer de grandes aurores boréales et australes, observables sur une majeure partie du globe.MAI JUIN 2011

1er mai 2011 04:08 Rapprochement entre Mars et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°)

1er mai 2011 17:59 Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 4,7°)

3 mai 2011 06:51 NOUVELLE LUNE

6 mai 2011 10:41 Pluie d'étoiles filantes : Êta Aquarides (85 météores/heure au zénith; durée = 39,0 jours)

7 mai 2011 03:55 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

7 mai 2011 18:00 PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Mercure (26,4°)

7 mai 2011 22:10 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

9 mai 2011 10:48 Pluie d'étoiles filantes : Êta Lyrides (3 météores/heure au zénith; durée = 9,0 jours)

9 mai 2011 11:46 Rapprochement entre Mercure et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 1,5°)

10 mai 2011 00:44 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

10 mai 2011 20:33 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE

10 mai 2011 22:28 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux

11 mai 2011 00:13 Début de l'occultation de 2-oméga Leo (magn. = 5,40)

11 mai 2011 00:40 Fin de l'occultation de 2-oméga Leo (magn. = 5,40)

11 mai 2011 14:50 Rapprochement entre Vénus et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 0,6°)

11 mai 2011 20:01 Rapprochement entre Mercure et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 2,1°)

12 mai 2011 01:44 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre

12 mai 2011 21:34 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

13 mai 2011 15:43 Opposition de l'astéroïde 10 Hygiea avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,770 UA; magn. = 8,9)

15 mai 2011 07:43 Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,1°)

15 mai 2011 11:18 Lune au périgée (distance géoc. = 362135 km)

16 mai 2011 11:59 Rapprochement entre Mercure et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 1,4°)

17 mai 2011 11:09 PLEINE LUNE

18 mai 2011 09:45 Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 2,8°)

19 mai 2011 21:09 Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°)

20 mai 2011 00:29 Début de l'occultation de 11 Sgr (magn. = 4,96)

20 mai 2011 01:15 Fin de l'occultation de 11 Sgr (magn. = 4,96)

20 mai 2011 10:46 Rapprochement entre la Lune et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 3,7°)

20 mai 2011 11:42 Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 1,7°)

21 mai 2011 05:59 Rapprochement entre Mercure et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 2,1°)

23 mai 2011 09:31 Rapprochement entre Vénus et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°)

24 mai 2011 00:32 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

24 mai 2011 02:08 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle

24 mai 2011 15:31 Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 4,9°)

24 mai 2011 18:52 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE

25 mai 2011 00:18 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre

26 mai 2011 22:32 Opposition de l'astéroïde 354 Eleonora avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,801 UA; magn. = 10,5)

27 mai 2011 09:58 Lune à l'apogée (distance géoc. = 405003 km)

29 mai 2011 04:58 Opposition de l'astéroïde 135 Hertha avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,218 UA; magn. = 10,4)

30 mai 2011 02:28 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

30 mai 2011 19:57 Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 3,0°)

31 mai 2011 01:24 Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 3,5°)

31 mai 2011 17:59 Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 3,0°)

EPHEMERIDES , EVENEMENTS ASTRONOMIQUES POUR JUIN 2011

1er juin 2011 21:02 NOUVELLE LUNE (éclipse partielle de Soleil non visible à Paris)

1er juin 2011 23:16 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

4 juin 2011 20:05 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

6 juin 2011 22:52 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre

9 juin 2011 02:11 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE

9 juin 2011 02:53 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

11 juin 2011 13:11 Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 2,9°)

12 juin 2011 01:42 Lune au périgée (distance géoc. = 367189 km)

12 juin 2011 02:50 Transits multiples sur Jupiter : deux ombres de satellites.

12 juin 2011 03:23 Transits multiples sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites.

12 juin 2011 08:00 Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30750 UA)

12 juin 2011 23:45 CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,9°)

14 juin 2011 18:24 Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 2,6°)

15 juin 2011 20:13 PLEINE LUNE (éclipse totale de Lune en partie visible à Paris)

16 juin 2011 08:32 Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 1,1°)

16 juin 2011 16:25 Rapprochement entre la Lune et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 3,9°)

16 juin 2011 19:57 Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 1,3°)

Ephémérides

Mai 2011

Les planètes visibles à l’œil nu le seront, à l’exception de Saturne, dans le ciel de l’aube. Après leurs passages en conjonction avec le Soleil, en février dernier, Jupiter et Mars nous reviennent au petit matin, ainsi que Mercure qui elle était en conjonction en avril (le 9). La conjonction du Soleil avec Vénus interviendra, elle, au début juillet prochain, ce qui conduit la belle planète à se rapprocher de l’horizon du levant.

Ces mouvements au-dessus de l’horizon est nous vaudra un beau regroupement planétaire. Le point d’orgue étant atteint au matin du mercredi 11, dans l’heure qui précède le lever de l’astre du jour, avec Jupiter, Vénus et Mercure quasiment alignées. Puis la planète géante s’éloignera des deux planètes internes pour une formation en triangle rectangle, Vénus occupant le sommet de l’angle droit, dans l’aube du lundi 16. Puis Mercure plongera sous l’horizon pour ne laisser que Jupiter s’élever au-dessus de l’horizon est au fil des matins qui passent. Un fin croissant de Lune venant tenir compagnie à la planète géante le 29. Vénus, elle, se rapprochera de l’horizon est-nord-est. Au matin des 30 et 31, un soupçon de croissant lunaire sera l’unique compagnie de l’étoile du Berger.

La planète rouge commence à être perceptible dans les premières lueurs de l’aube. Simple point lumineux, Mars prépare son passage à l’opposition du printemps 2012 qui la placera dans de bonnes conditions d’observation. En attendant ces nuits meilleures, inutile de pointer un instrument sur une planète d’à peine quatre secondes d’arc de diamètre apparent.

Présente dans la constellation de la Vierge, Saturne brille dès la nuit installée en direction du sud-est. Son déplacement apparent rétrograde la rapproche de l'étoile Porrima.

en juin 2011

Les planètes visibles à l’œil nu se répartissent de façon fort inégale avec une prédilection pour une visibilité le matin, seule Saturne brille dans un ciel du soir enfin délivré des dernières lueurs du crépuscule. La Terre passe au solstice d’été le 21 juin à 19h17, heure à laquelle battra pleinement la fête de la Musique.

L'évement majeur de ce mois a lieu le mercredi 15 une éclipse totale de Lune qui se produit au lever de notre satellite naturel. En fonction de votre lieu d'observation, la phase de totalité aura commencée quand la Lune s'élèvera lentement au-dessus de l'horizon sud-est.Mercure passe en conjonction supérieure avec le Soleil le 12 juin. Avant cette date, elle est perdue dans les lueurs du crépuscule, après cette date elle amorce, en revanche, une apparition quelque peu difficile dans les lueurs du crépuscule, le plus favorablement en fin de mois (elle atteint l’élongation maximale est le mois prochain, le 5 juillet). A parler de conjonction, évoquons celle de Vénus qui se produira à la mi-août prochaine ce qui nous vaut une timide présence de Vénus dans la demi-heure qui précède le lever de l’astre du jour, le lever de l’étoile du Berger se maintient vers quatre heures T.U. tout au long du mois.

Mars double son temps de présence au-dessus de notre horizon : son lever, qui n’intervenait qu’une heure avant celui du Soleil en tout début de mois, intervient deux heures avant quand juin 2011 touche à sa fin. Au télescope, la planète rouge ne présente aucun, patientons pour cela jusqu’au printemps prochain. Pour les observateurs matinaux, signalons le lever de Mars, le jour du solstice d’été, en compagnie des Pléiades.

Dans le ciel du matin, Jupiter commence sa domination. Localisée dans l’insignifiante constellation des Poissons, elle n’a pas grand mal à dominer de son éclat les étoiles faiblardes du coin. Le lever de la géante gazeuse intervient vers une heure à la mi-juin, le cap symbolique de la mi-nuit T.U. sera franchi le mois prochain. A l’oculaire on peut suivre le classique ballet des satellites galiléens et suivre de façon partielle des transits de la Tache Rouge.

Nos soirées de juin seront consacrées en grande partie à Saturne, blottie tout contre Porrima, la célèbre et spectaculaire étoile double de la Vierge. Le rapprochement maximal (15 minutes d'arc) entre la double et Saturne intervient le 13 . Vers la fin du mois, la planète aux anneaux se couche à minuit T.U.

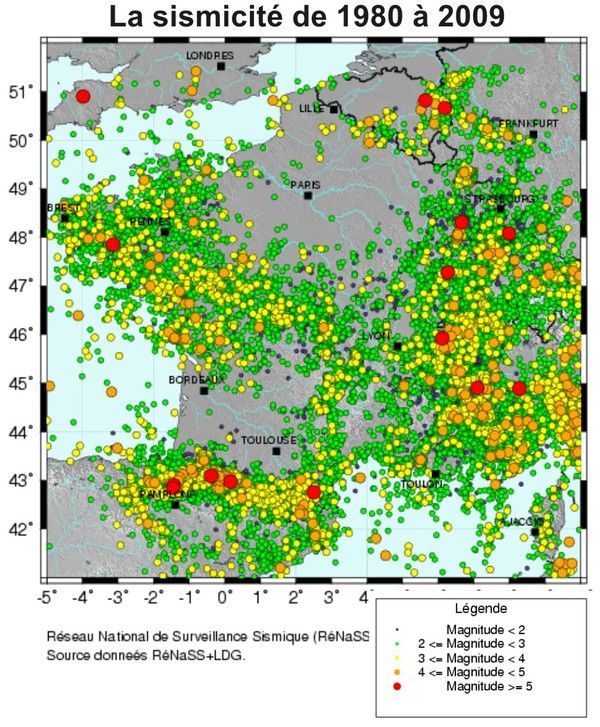

Les Tremblements de terre en Normandie

Par fleurysien le lundi 14 août 2006, 12:42 - Vie locale - Lien permanent

Le 12 août 2006 à 2h30, un séisme magnitude 3.2 a fait trembler le sol de la région de Caen. Localisé à 49.24° de latitude et -0.44° de longitude, donc au large de Port-en-Bessin, la secousse a été ressentie jusqu'à Carpiquet où une forte explosion a retenti au coeur de la nuit.

112 stations de surveillance enregistrent les secousses sismiques sur le site du RéNaSS

Faible sismicité du sol dieppois

Ces micro-séismes quotidiens

| A quelques semaines des séismes qui ont emporté des milliers de vies et fait des millions de dégâts, les Infos fait le point sur le sol dieppois. Si le risque zéro n’existe nulle part sur la terre, Dieppe est implantée sur une zone à faible risque sismique. Reste que la croûte terrestre évolue chaque jour, créant de légères secousses quasiment quotidiennes uniquement ressenties par les appareils scientifiques. Il y a des failles géologiques partout en France mais elles ne sont pas forcément actives et ne génèrent pas forcément un séisme ». Quelques semaines après les tremblements de terre qui ont fait de nombreux morts et d’énormes dégâts matériels en Turquie et au Maroc, les mouvements du sol ressentis par les Alsaciens le 23 février, les Infos se penche sur la composition du sol dieppois. Contrairement à se qu’affirmait un quotidien national (Aujourd’hui en France du mercredi 25 février), les Dieppois ne sont pas assis sur une faille géologique. Il en existe bien une qui s’arrête à hauteur de Mesnières-en-Bray et que les géologues appellent la Boutonnière du pays de Bray mais rien ne doit faire craindre le pire dans le sol dieppois. Reste que la planète évolue tous les jours et à Dieppe comme ailleurs, de légères secousses, parfaitement imperceptibles à l’humain, sont enregistrées sur les appareils des sismologues. (Un enregistreur est situé près du Havre). « Mais il ne s’agit là que de la vie quotidienne de la croûte terrestre » assure Patrick Lebret, directeur du service géologique régional du BRGM (bureau de recherche géologique et minière) de Haute-Normandie. Pascal Dominique, ingénieur sismologue au BRGM, insiste: « Il n’y a pas eu de rupture en surface sur ces 2000 dernières années ». Séismes Et si faille géologique ne rime pas toujours avec séisme, il faut admettre qu’il y a bien longtemps que Dieppe n’a pas ressenti la moindre secousse. Les membres du BRGM tentent ainsi de regrouper tous les mouvements ressentis par les hommes dans l’histoire. Et dans un document intitulé « Les tremblements de terre en France » écrit sous la direction de J. Vogt, seuls deux séismes sont répertoriés dans la région dieppoise. Le premier date du 6 avril 1580. Surtout ressenti sur Rouen, Le Havre et Fécamp, le séisme a fait quelques dégâts: « A Rouen… les verrières des églises et des maisons furent brisées, quelques parties de voûtes de la cathédrale s’écroulèrent » assure Claude Haton dans ses mémoires publiées en 1857.

Epicentre Puis ce fut le 1er décembre 1769. Un séisme un peu plus violent pour la région dieppoise puisque les sismologues du BRGM, travaillant sur les documents et les témoignages écrits de l’époque, placent l'épicentre aux environs de Veules-les-Roses. Le tremblement de terre sera ressenti dans toute la Normandie, dans le Cotentin, dans le nord-est de la Bretagne et dans la région parisienne provoquant des dégâts légers et localisés, la mise en mouvement d’objet divers mais surtout une panique des habitants. En 1957, les Amys du Vieux Dieppe reprendront une lettre de Limésy-en-Caux dans leur bulletin particulièrement utile pour les scientifiques: « A Veules, plusieurs pignons de pierre et cheminées sont tombés; les portes et croisées fermés au verrou s’y sont ouvertes… »

Boutonnière du pays de Bray Mais ce ne sont là que les deux derniers mouvements du sol dans la région dieppoise même si « dans la vie quotidienne de la terre, il y a des micro-séismes que l’homme ne ressent pas » indique Patrick Lebret qui explique: « Le pays de Caux est un grand plateau sur de la craie datant de 100 à 65 millions d’années et, un peu plus dans l’intérieur des terres, un grand pli géologique se referme au niveau de Mesnières ». Cette boutonnière du pays de Bray, comme les géologues ont pris l’habitude de la nommer, s’est formée il y a environ 40 millions d’années lors de la formation des Pyrénées au début de l’ère tertiaire: « La plaque africaine est remontée, écrasant les Pyrénées et créant ainsi la chaîne de montagne. Il y a eu plusieurs conséquences: un nœud au seuil du Poitou, une fracture au niveau du bassin parisien et un ensemble de petits plis dont celui du pays de Bray » explique Patrick Lebret. Au large de Dieppe, une faille un peu plus importante, issue d’un autre mouvement des plaques tectoniques, s’est créée.

Micro-failles dans la craie Au fil du temps, à l’échelle de la vie de la terre, les allers et venues de la mer (réduite à l’époque glaciaire) ont déposé du sable ou de l’argile sur certaines zones. Et les endroits où l’érosion a été plus faible portent encore ces caractéristiques. C’est le cas à Varengeville-sur-Mer. Particulièrement fragile, le cimetière marin est posé sur ces dépôts qui s’érodent au fil du temps. Sur la région dieppoise, il ne reste donc que des micro-failles qui s’équilibrent parfaitement dans la craie et des grands axes tectoniques passent dans le sol au niveau de la croûte terrestre: « C’est une zone à faible risque sismique comme le bassin parisien mais au quotidien, on enregistre des micro-séismes qui ne sont pas perçus par la vie terrestre » indique Patrick Lebret. Rien à voir, évidemment, avec les plus forts risques qui existent dans la région Provence Alpes côte d’Azur et autour de Nice en particulier. S. B.

La centrale nucléaire de Penly Comme pour la construction de toutes les structures de ce genre, de longues études ont été menées avant la pose de la première pierre de la centrale électronucléaire de Penly. Et même si les risques sont très bas dans la région dieppoise, les constructeurs ont tenu compte d’un possible séisme: « Les études se sont basées sur un séisme de 1756 en Picardie de niveau 4,8° sur l’échelle de Richter. Sur cette base, le séisme majoré de sécurité a été calculé, il s’élève à 5,3 » explique Isabelle Jouette, responsable communication de la centrale de Penly. Malgré cela, un protocole de sécurité est envisagé. Si le sol se mettait à trembler, les responsables de la centrale stopperaient toutes les opérations en cours, contrôleraient la radioactivité et confineraient les combustibles. Quant aux bâtiments eux-mêmes, « ils ont été conçus pour résister à deux fois le séisme le plus fort ressenti en France » souligne la responsable communication. Même l’ancrage des deux réservoirs qui n’appartiennent pourtant pas aux fonctions vitales de la centrale est renforcé.

|

~*~

Le nombre de ces tremblements de terre - est-il besoin de le dire ? - est en somme fort peu considérable, quand on compare la statistique générale des secousses de tremblements de terre dans le monde entier. Qu’est-ce que nos petites secousses normandes, à côté des mille cent quatre-vingt-quatre tremblements de terre qui ont eu lieu de 1865 à 1873 ; à côté des seize secousses ressenties en Suisse dans la seule année 1881, ou des cinq cents secousses annuelles du Japon, le pays classique des catastrophes sismiques ?

Au moyen âge, les tremblements de terre - même légers - étaient souvent une cause de terreur pour les populations superstitieuses, qui y voyaient des présages de malheur et de calamités publiques, en se rapportant surtout aux récits de l’Apocalypse. Chose curieuse, le mot « tremblement de terre » n’était pas alors employé pour désigner ces secousses sismiques. Il est relativement très moderne. On disait alors un « terremot » ou un « terreumet » ou une « terremote ». Dans les Dialogues de Saint-Grégoire, on trouve, par exemple, que « Rome ne sera pas dévastée par les gens, mais par les turbeillons, les tempestes et les terreumet », et la Chronique d’Angleterre cite « un grand terremote qui fut par toute l’Angleterre ».

De même, la Chronique de Charles VII, à propos d’une catastrophe semblable à celle de la Calabre et de la Sicile, dit « qu’est allée en ruines par le même teuremote ou tremble-terre, la moitié du pays de la Pouille ». En patois normand, le mot est aussi employé, puisque Robert Wace, dans son poème célèbre sur l’Immaculée Conception, relatant la légende de la Mort de Marie, d’après Meliton, montre l’apôtre Jean enlevé au ciel au pied de la croix, pendant un tremblement de terre.

Et lors un terremote fut.

C’est même sous cette forme normande qu’est indiqué peut-être le premier « tremble-terre » signalé en Normandie dans la Chanson de Roland, pendant la bataille de Roncevaux :

Et terremote co a vraiment !

De Saint-Michel-du-Péril jusqu’à Seine,

De Besançon jusqu’au Port de Wissant.

Ce tremblement de terre qui se fait sentir de l’abbaye du Mont-Saint-Michel à la Seine est peut-être un peu légendaire, comme les phénomènes physiques, la tempête, le vent, la pluie de sang qui accompagnèrent la mort de Roland. Nos vieilles chroniques normandes citent encore deux tremblements de terre qui furent ressentis à Rouen : l’un, en 890, précédé par l’apparition d’une comète qui, pendant quatorze jours, se promena au Nord-Ouest, au-dessus de Canteleu, et projeta une grande lumière ; l’autre, signalé par la Chronique d’Angers et qui se produisit le mardi de Pâques, 16 avril 944, « au chant du coq ». Un troisième, qui eut lieu après un hiver long, rude et rigoureux, est fixé, d’après le Chronicon saxonicum, au 13 mai 1020.

Au XIIe siècle, on ne signale à Rouen qu’un tremblement de terre, en 1136, mais il se fit ressentir dans des circonstances dramatiques. En effet, quelques mois auparavant, en septembre, le feu, ayant pris dans les bas quartiers de la ville, avait dévoré toute la rue Grand-Pont jusqu’à la porte Beauvoisine, gagnant même l’abbaye de Saint-Ouen et l’abbaye de Saint-Amand. Le « tremble terre » survenant ensuite renversa les petites maisons que les flammes avaient épargnées et ébranla les quelques monuments qui subsistaient. Est-ce ce tremblement de terre que Farin place en 1142 ? On ne peut le penser, car il le signale à une date différente de celui de 1136. « La terre, ajoute-t-il, trembla deux fois pendant la nuit ». Il est à penser que c’est celui que le vieux chroniqueur Nagerel indique en 1144, comme faisant trembler les lits et qu’accompagna une pluie de sang au Petit-Quevilly, à Saint-Julien et aux Andelys !

Au XIVe siècle, les secousses sismiques sont rares. Les chroniqueurs ne signalent, en effet, qu’un seul « tremble terre » en 1315, année déplorable, où des pluies continuelles, noyant les récoltes, occasionnèrent une longue disette. Plus sérieux fut celui qui ébranla tout Rouen, le 29 juin 1522, pendant l’octave de la fête du Saint-Sacrement, d’une série de secousses très violentes qu’un texte qualifie d’« épouvantables ».

Farin n’a eu garde d’oublier ce tremblement de terre qui dut émouvoir la population rouennaise, car, le lendemain, eut lieu à travers la ville une procession générale, comme celles qui ont lieu en Italie et où saint François est particulièrement honoré comme protecteur contre les terremotos. A la fin du XVIe siècle, les chroniqueurs citent encore quelques secousses de tremblement de terre, en 1580, qui furent particulièrement sensibles au Havre.

Dès les premières années du siècle suivant, un tremblement de terre assez violent fut ressenti à Rouen en 1608, qui rendit nécessaire la reconstruction de l’escalier du degré du Palais-de-Justice, accédant à l’entrée de la salle des Procureurs ou Pas-Perdus. C’est vraisemblablement à cette époque que l’escalier fut rapporté dans l’angle Sud, telle qu’en fut, de nos jours, tentée la restitution, non sans controverses. L’année 1691 pourrait être aussi appelée l’année des tremblements de terre. On ressentit, en effet, deux secousses à Rouen, mais elles n’eurent pas de suites graves. Un autre mouvement sismique se produisit le 22 septembre de l’année suivante, mais sans causer aucune catastrophe. La population rouennaise n’avait pas besoin, du reste, de ce nouveau malheur, quand on songe que, par suite de la disette et des épidémies qu’elle détermina, quinze mille habitants, au dire de Masseville, moururent de 1692 à 1694. Un souvenir nous reste de ces temps si terribles, c’est l’avenue de Saint-Paul, alors appelée le Cours-de-Paris, et qui fut créée par les artisans sans travail, au moyen de remblais extraits de la côte Sainte-Catherine.

Est-ce parce que les mouvements sismiques ont été enregistrés avec plus de soin et de régularité ? Est-ce parce qu’ils furent, en réalité, plus nombreux ? Mais on compte beaucoup plus de tremblements de terre à Rouen et dans la région, au XVIIIe siècle, que dans les époques antérieures. Le 4 octobre 1711, vers huit heures du soir, ce sont tout d’abord deux secousses consécutives du Nord au Sud, qui causent un phénomène assez curieux : le débordement de toutes les eaux souterraines dans les rues. En 1755, le 1er novembre, il faut encore signaler un léger tremblement de terre qu’on ressent à Rouen et aussi au Havre.

Le tremblement de terre de 1769 est plus curieux et on possède sur lui de nombreux détails. On le constata à Rouen même, mais il semble avoir eu son centre à Aclon. Voici en quels termes le Journal des Annonces de Normandie le relate pour Rouen où il se produisit le 1er décembre :

« Aujourd’hui, à 6 h. 29 du soir, le ciel étant calme et les étoiles brillantes, on a ressenti un léger tremblement de terre qui a duré environ une minute. Il a été précédé d’un bruit sourd venant de l’Ouest. Nombre de personnes l’ont ressenti très sensiblement : les chaises des maisons ont remué et les boiseries de plusieurs logis ont craqué ».

Ce tremblement de terre se propagea de différents côtés à Flamanville, à Fauville, à Limésy, où on ressentit deux secousses, séparées par deux minutes, dont la seconde plus forte. Deux habitants, le sieur Libert, cuisinier du marquis de Limésy, et le sieur Picot, disent qu’ils ont vu alors un corps lumineux, « divisé en particules ignées », une sorte de pluie de feu, que l’un d’eux compare à une fleur d’oeillet qui s’épanouit. En réalité, il s’agit d’une aurore boréale, qu’on aperçut aussi dans la vallée de Saint-Aubin, près de Dieppe.

A Aclon, on ressentit tout d’abord une première secousse légère, puis une seconde à sept heures et demie, très forte, et enfin d’autres pendant la nuit. « Plusieurs briques du château d’Aclon, dit une lettre adressée au Journal de Normandie, sont tombées ; la roue du tourne-broche est tombée dans la cuisine. Une partie de la couverture du colombier a croulé ».

« A Veules, la secousse fut assez forte, les cheminées et les pignons sont tombés ; les portes fermées au verrou et les fenêtres se sont ouvertes. Chacun a cru être à son dernier moment ».

« J’ai cru que ma maison allait tomber, écrit un autre correspondant, qui demeure à trois heures de Dieppe. Tous les particuliers qui m’environnent en ont senti autant. Plusieurs ont été si émus qu’ils sont tombés sans connaissance. Cinq quarts d’heure après, une seconde secousse a eu lieu, mais elle n’était pas le vingtième de la première ».

A Fauville, les habitants sentirent la terre trembler sous leurs pas et deux personnes revenant de la foire de Bennetot, tombèrent la face contre terre.

Quelle était la cause de ce tremblement de terre ? Pour le savoir, le Journal des Annonces de Normandie fit appel aux « physiciens », mais le chimiste-apothicaire Guesnon, qui demeurait rue Coquerel, en face Saint-Maclou, ne semble avoir fourni dans son long mémoire, que des explications assez embrouillées sur la « foudre terrestre » et les « météores bitumineux ». Il semble voir plus juste, quand il écrit que « la contiguïté, l’élasticité et la flexibilité des parties du globe sont autant de causes qui concourent relativement à produire un choc et à nous transmettre au même moment, l’impulsion subite qui les a mises elles-mêmes en mouvement ». C’est un peu la théorie tectonique actuellement à la mode !...

En 1773, du 17 février au 22, ouragan, grands vents et aussi légères secousses de tremblement de terre. Du coup, le clocher de l’église des Augustins, rue Malpalu, s’effondre et disparaît. Auprès de la Bourse, un pan de l’enceinte murale de la ville, qui avait toujours résisté, dégringole et une pierre pesant 300 livres est jetée sur le quai. En juillet, apparaîtra aussi, à neuf heures du soir, un météore qui traversera rapidement l’atmosphère.

Deux ans après, le 30 décembre 1775, nouvelle perturbation sismique, peu importe à Rouen, mais très sensible à Caen, et dans toute la Basse-Normandie. A 10 h. 32, on perçoit un bruit sourd, puis une première secousse qui dure deux secondes, suivie d’une autre, très violente, qui s’accélère et devient très violente, du Sud-Ouest au Nord-Est. De tous côtés, on signale alors les incidents habituels : tuiles enlevées, craquement des poutres, déplacement des meubles, cliquetis des vitres. Une pierre tombe de l’église Notre-Dame et fracasse le bras d’une femme ; une autre blesse un homme qui doit être trépané. Des ouvriers qui travaillent dans une carrière, à cent cinquante pieds de profondeur, près de l’abbaye de la Trinité, ressentent plus violemment la secousse. Un navire échoué sur la vase de la rivière glisse et s’abat, tandis que les bestiaux dans les prairies de Vaucelles s’enfuient apeurés.

Le mouvement se prolonge dans toute la région : la tour de l’église d’Hérouville est endommagée ; celle de Cormelles est renversée ; la contretable de l’église d’Eterville est déplacée ; une maison à Cheux s’écroule ; de même, aussi, à Hérouville. A Saint-Lô, la secousse a été forte, ainsi qu’à Falaise ; elle est plus faible à Bayeux et à Alençon. D’après les observations des savants et ce que rapportent des pêcheurs, le centre du mouvement sismique aurait été en mer. Sur ce tremblement de terre, l’Académie de Rouen reçut une communication de Blondeau.

Il nous faut ensuite passer au XIXe siècle pour enregistrer de nouveaux « tremble-terre » aussi anodins que les précédents. Le 30 décembre 1848 - ce mois de décembre semble assez favorable aux phénomènes sismiques - un tremblement de terre, à peine perceptible à Rouen, est ressenti au Havre, dans la direction Nord-Ouest au Sud-Est, à six heures et demie et à sept heures du soir. Il est comparable au roulement d’une forte voiture et est surtout sensible entre Grainville et Ingouville.

Une autre secousse, dont le centre est dans la région du Havre, se produit, le 1er avril 1853, à onze heures un quart du soir. La secousse dure deux secondes, agite les meubles, portes et fenêtres dans la direction Nord-Ouest au Sud-Est, comme celle de 1848. On la perçoit à Honfleur assez légèrement, mais précédée d’un bruit sourd, à dix heures trois quarts ; à Caen, surtout dans les étages supérieurs des maisons et à l’Hôtel-de-Ville ; à Lisieux, où une charpente d’une maison en construction est renversée.

Un des derniers tremblements de terre enregistré fut celui du 14 septembre 1866, dont les secousses oscillatoires furent perçues un peu partout à Rouen, fort légèrement, de l’Est à l’Ouest, particulièrement dans les quartiers avoisinant la Seine. Ce mouvement était, du reste, général dans toute la France, et fut ressenti à Paris, à Orléans, à Tours, à Angoulême, à Limoges, sans provoquer, du reste, aucuns dégâts.

Il en faut de même des secousses enregistrées à Rouen, le 28 janvier 1878, qui furent notées à Bolbec, à Saint-Denis-d’Aclon, à La Rivière-Thibouville, vers midi ; à Dieppe, au Havre, à Trouville et à Deauville. On constata l’influence de ce tremblement de terre sur les animaux et particulièrement…. sur un perroquet qui tomba paralysé, comme s’il avait mangé du persil ! Un dernier « terremote », comme on disait au moyen âge, vint encore ébranler légèrement notre ville le 30 mai 1889 ; mais il résulte des constatations que nous venons d’énumérer et dont nous avons recherché les origines au cours des siècles, que le vieux sol normand est solide et que nous n’avons point à redouter des catastrophes semblables à celles qui jettent souvent le deuil dans des pays moins favorisés que le nôtre.

Observation : Saturne ciel et espace

Ce dimanche 3 avril, la planète aux anneaux passe à l'opposition, c'est-à-dire qu'elle se trouve à l'opposé du Soleil sur la voûte céleste. Une période particulièrement propice pour l'observer à la lunette ou au télescope. Car c'est aussi la période de l'année où Saturne est au plus près de la Terre et où elle affiche une taille apparente maximale.

Saturne visible toute la nuit

Facilement visible à l'œil nu sous la forme d'une belle étoile jaune, Saturne traverse le ciel de printemps d'est en ouest : elle est visible dès le coucher du Soleil jusqu'au lever de celui-ci. C'est à minuit (temps universel) qu'elle est au plus haut dans le ciel, soit à 2 h en France. Elle reste visible toute la nuit le 3 avril mais c'est aussi le cas plusieurs jours avant et après cette date.

Une étoile de plus dans la Vierge

À l'œil nu, Saturne offre l'aspect d'un point très lumineux qui brille en continu, contrairement aux étoiles qui scintillent. Ce point brillant est repérable au-dessus de l'étoile principale Spica, de la Dessin de la Vierge. d'étoiles aléatoire dans le ciel nocturne produit par des alignements d'étoiles de différentes luminosités, et située à des distances différentes. Il y a 88 constellations - 48 étaient connues des anciens Grecs, et les 40 autres ont été ajoutées après 1600.">constellation

Pour repérer Spica et Saturne, partez de la constellation de la Grande Ourse (la célèbre casserole). Le manche de la casserole dessine un arc de cercle que vous prolongez jusqu'à tomber sur une étoile très brillante : Arcturus, de la constellation du Bouvier. Il faut encore prolonger l'arc de cercle pour tomber sur l'étoile Spica. La planète aux anneaux est le point très brillant au-dessus de Spica !

D

D

Des anneaux à voir aux jumelles

Avec une paire de jumelles grossissant 15 ou 20x, vous devinerez une forme allongée : ce sont les anneaux. Attention, calez-vous bien pour ne pas bouger car cette observation est difficile.

Avec une petite lunette de 60 mm de diamètre et un grossissement de 50 à 80x, les anneaux deviendront évidents. Les astronomes chevronnés racontent souvent que voir Saturne est spectaculaire et très émouvant.

Si vous voulez aller plus loin et découvrir la couleur ocre jaune de la planète, ses nuages, n'hésitez pas à vous rendre dans une des Stations de nuit en France. Ces observatoires sont ouverts au public, des passionnés vous y accueilleront pour vous faire découvrir le ciel. La liste des Stations de nuit est disponible sur le site de l'afanet.

Pour en savoir plus sur les autres observations à réaliser ce week-end, écoutez notre podcast Éphémérides, avec Michaël Leblanc sur le site Ciel & Espace Radio.

Gagarine

Il y a 50 ans, le 12 avril 1961, un jeune Russe de 27 ans effectuait en 108 minutes un premier tour de Terre à bord du vaisseau Vostok. Si tout a été dit sur ce vol historique, le premier cosmonaute de l'humanité est longtemps resté une icône. Qui était vraiment Youri Gagarine ? Les archives et ceux qui l'ont connu parlent...

« Le 12 avril 1961 L’Union soviétique a mis sur l’orbite autour de la Terre le premier vaisseau spatial au monde Vostok avec un homme à bord. Le pilote-cosmonaute du vaisseau spatial est le citoyen de l’Union des républiques socialistes soviétiques, majeur de l’air Gagarine Youri Alexeïevitch… Le lancement du vaisseau spatial s’était déroulé avec succès. Une communication radio est établie avec le cosmonaute camarade Gagarine.. Il se sent bien…». Aujourd’hui cette dépêche de l’agence TASS d’il y a 50 ans nous parait étonnamment sobre, vu l’occasion, pour cette époque on ne peut plus idéologisée.

Une ordonnance du Ministre de la défense de l’URSS le maréchal Malinovsky du même 12 avril 1961 (ci-dessous) est dans ce sens plus cohérente. En promouvant extraordinairement le lieutenant Gagarine, sur le point d’effectuer son vol historique, au grade de majeur, elle indique qu’il “est envoyé dans l’espace à bord d’un vaisseau-satellite pour tracer le premier le chemin pour l’homme dans l’espace, accomplir un exploit inouï et glorifier à jamais notre Patrie soviétique”.

En effet, par ces 108 minutes de vol, pendant lesquelles Youri Gagarine, 27 ans à l’époque, bouclera une révolution complète autour de la Terre, l’URSS inaugurera une nouvelle ère dans l’histoire de l’humanité, celle de la conquête spatiale par l’homme.

50 ans plus tard, qu’inspire-nous cet anniversaire ? De la fierté, bien sur. Mais peut-être aussi de la nostalgie de l‘enthousiasme qui animait le peuple soviétique à l’époque, et qui est sans doute devenu le catalyseur de tous ces exploits et réalisations : le lancement 4 ans plus tôt, en 1957, du premier satellite artificiel de la terre Spoutnik-1, puis en 1960 le vol spatial des petites chiennes Belka et Strelka, 2 ans après Youri Gagarine la première femme cosmonaute de l’histoire Valentina Terechkova en 1963, la première sortie dans l’espace d’Alexeï Léonov en 1965…

Quant à Youri Gagarine, il ne volera plus dans l’espace et mourra tragiquement le 27 mars 1968, à 33 ans, dans un accident d’avion alors qu’il effectuait un vol d’entrainement à bord d’un Mig.

A l’occasion du 50ème anniversaire du premier vol spatial habité, le Palais de la découverte à Paris accueille du 5 avril au 28 aout 2011 une exposition photo de RIA Novosti consacrée au premier cosmonaute de la planète et à quelques grandes dates de la conquête spatiale. Venez nombreux!

Youri Alekseïevitch Gagarine (en russe : ???? ?????????? ???????) (né le 9 mars 1934 et mort le 27 mars 1968), héros de l'Union soviétique, est un cosmonaute qui, le 12 avril 1961, a marqué l'histoire de l'humanité et de la conquête spatiale en devenant le premier homme à voyager dans l'espace, réalisant une révolution complète autour de la Terre

Youri Gagarine est né à Klouchino, près de Gjatsk dans l'oblast de Smolensk. La ville de Gjatsk fut renommée Gagarine en son honneur en 1968. Le père de Youri, Alekseï Ivanovitch Gagarine (1902–1973), était charpentier ; sa mère, Anna Timofeïevna Matveïeva (1903–1984), était paysanne et réputée comme avide de lecture. Toute la famille Gagarine vécut sous l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux frères aînés furent emmenés en Allemagne, apparemment comme conscrits en 1943, ils ne revinrent qu'après la fin de la guerre.

En 1949, après l'école secondaire, Youri entre à l'école des machines agricoles de Lioubertsy. Il y reste pendant deux ans. C'est ensuite l'école technique industrielle de Saratov qu'il suit pendant quatre années.

C'est pendant cette période qu'il rejoint un club de pilotage amateur. Il entre à l'école de pilotage d'Orenbourg en 1955, et y rencontre Valentina Goriatcheva. Il se marie avec elle en 1957, après avoir obtenu ses palmes de pilote de chasse à bord d'un MiG-15. Après ce diplôme, il est assigné à la base aérienne de Luostari dans la région de Mourmansk près de la frontière norvégienne.

Adulte, Gagarine mesurait environ 1 mètre 58, ce fut un avantage pour entrer dans le petit cockpit du Vostok.

En février 1960, Youri Gagarine est sélectionné parmi 200 pilotes avec dix-neuf autres cosmonautes pour le programme spatial soviétique. Contrairement aux Américains, les responsables soviétiques avaient décidé de choisir leurs cosmonautes dans la tranche d'âge 25-30 ans, en grande partie parce que les vaisseaux spatiaux seraient entièrement automatisés confinant les cosmonautes à un rôle d'observateur. Il y eu 5 dérogations à la règle de l'âge parmi les 20 sélectionnés dont Vladimir Komarov. À l'époque de sa sélection Gagarine est un pilote junior avec 250 heures de vol sur MiG-15[1].

Comme les installations pour l'entrainement des pilotes ont à cette époque une capacité limitée, il est décidé le 30 mai de préparer en priorité un groupe de six pilotes (TsPK-1) : ceux-ci sont choisis sur des critères physiques (taille et condition physique) ; Gagarine fait partie du groupe. Il reçoit comme ses congénères un entrainement physique, effectue des sauts en parachute, s'entraine sur un simulateur de la capsule Vostok, passe en centrifugeuse et reçoit une formation de base sur le fonctionnement des fusées et des vaisseaux spatiaux. En janvier 1961 le groupe passe devant une commission présidée par le général Nicolaï Kamanine qui occupera pour la décennie suivante le poste de responsable des cosmonautes. À l'issue des examens trois pilotes sont sélectionnés : Gagarine, Guerman Titov et Grigori Nelioubov. Déjà à ce stade Gagarine est donné par tous ceux qui le côtoient comme favori et est remarqué par Sergueï Korolev le responsable du programme spatial habité soviétique. Il est doué en mathématiques, attentif à son entourage, persévérant, a une mémoire hors du commun, intellectuellement mûr, etc. Son origine sociale modeste ne fait que conforter toutes ces qualités. Titov est plus cultivé et beaucoup plus expansif que Gagarine mais a un caractère rebelle. Le troisième sélectionné Grigori Nelioubov est sans doute le plus doué sur le plan technique mais est considéré comme trop rebelle par les sélectionneurs les plus conservateurs. Il ne volera jamais et après avoir été licencié à la suite d'un problème d'alcool, il se suicidera en 1966

Le choix final se fera entre Gagarine et Guerman Titov. Le responsable de l'Union Soviétique Nikita Khrouchtchev, à qui on demande sa préférence, les met sur un pied d'égalité et ce sera finalement la commission de Kamanine qui tranchera en faveur de Gagarine

Le12 avril 1961, Gagarine devient le premier homme à voyager dans l'espace dans la capsule Vostok 3KA-2 (Vostok 1). Il décolle ducosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) à 9 h 7 (heure de Moscou ; 6 heures 07 GMT) puis effectue une révolution d'1 h 48 min autour de laTerre, à une moyenne de 250 kilomètres d'altitude (apogée : 327 km etpérigée : 180 km). Son signe d'appel durant le vol est « ???? », désignant lepin de Sibérie Le début de larentrée atmosphérique ne se passe pas bien car le module de service ne parvient pas à se séparer du module de rentrée comme prévu et Gagarine est secoué dans tous les sens. Finalement la séparation intervient lorsque la pression aérodynamique s'accentue 10 minutes après son déclenchement. À quelques kilomètres du sol, en application d'une procédure commune à tous les vaisseauxVostok, il s'éjecte de sa capsule et effectue le reste de sa descente en parachute. Il se pose vers 10 h 55 (heure de Moscou; 7 heures 55 GMT) près deSaratov (ville sur laVolga à environ 700 km au sud-est deMoscou Pour ne pas diminuer l'exploit les autorités soviétiques prétendent à l'époque que Gagarine est revenu au sol dans la capsule. Le déroulement réel sera connu à la fin des années 1990 avec la libéralisation du régime russe. Il entame à la suite de son vol une tournée autour du monde durant laquelle sa présence est utilisée à des fins hautement politiques. Interrogé par les journalistes ses réponses sont souvent évasives car les dirigeants soviétiques ont donné comme consigne de révéler le moins d'informations possibles sur le programme spatial soviétique : on ne saura rien à l'époque de l'emplacement réel de sa base de lancement qui est toutefois connue par les services secrets américains grâce à leur station radar en Turquie (les soviétiques indiquent un lieu près de la ville de Baïkonour qui est en fait à 360 km de la base de lancement), du nom du responsable spatial soviétique (Korolev) qui ne sera révélé qu'à son décès en 1966, de l'identité des autres cosmonautes et des vols programmés La gloire que tire Garagine de ce vol, le transforme : il se met à boire et à courir les jupons (il était marié). Durant un des épisodes de ses frasques il se blesse sérieusement à la tête en se jetant du premier étage d'un immeuble pour échapper à sa femme sur le point de le surprendre en galante compagnie. Assigné par la suite au programme du nouveau vaisseau spatialSoyouz, il ne sera toutefois jamais autorisé à retourner dans l'espace après la mort dramatique deVladimir Komarov dont il était la doublure pour ce vol tragique. Après son vol, Gagarine devient directeur de l'entraînement pour la Cité des étoiles et amorce une reconversion en tant que pilote de chasse. Le 27 mars 1968, son instructeur Vladimir Seriogine (un héros de la guerre) et lui meurent à bord d'un MiG-15 UTI lors d'une mission de routine. À ce jour, les circonstances de la mort de Gagarine ne sont pas totalement élucidées. Cependant, la version officielle est la suivante : « Le MiG-15 UTI à bord duquel se trouvaient Youri Gagarine et son instructeur Vladimir Sergeïevitch Serioguine (né le 7 juillet 1922, Héros de l'Union soviétique) s'écrasa le 27 mars 1968 à 10 h 31 à proximité du village de Novossiolovo à 18 km de la ville de Kirjatch dans l'oblast de Vladimir. Cet accident se produisit dans de mauvaises conditions de visibilité, la limite des nuages se trouvant à 300 mètres du sol. L'appareil procédait à une vrille et il ne manqua que quelques secondes aux pilotes pour le redresser. »La propagande soviétique déclara que Gagarine ne s'est pas éjecté de peur de voir son MIG-15 s'écraser sur une école. Cette information se révéla rapidement entièrement fausse, la théorie de l'erreur de pilotage et de l'impossibilité technique d'éjection furent privilégiées.

Un témoin, Valentin Sourkov, affirma pour sa part que le ciel était clair et que l'avion était tombé comme si les pilotes n'avaient pu le redresser. Il précise qu'il aurait été retrouvé dans les environs du village de Riazantsy et de la ville de Kroutets.

Gagarine et Serioguine ont été tous les deux inhumés dans le mur du Kremlin.

La perte en deux ans de deux cosmonautes (Vladimir Komarov en 1967, Gagarine en 1968) entraîna un changement important des procédures appliquées pour la mise au point des lanceurs et des vaisseaux habités. Alors que, jusque-là, les autorités soviétiques avaient parfois fait prendre des risques importants aux cosmonautes pour battre les Américains dans la course à l'espace, comme ce fut le cas en particulier pour le vol de Komarov, par la suite les vols des vaisseaux sans pilote permettant de qualifier avec un degré raisonnable de certitude les engins deviennent la règle

À la suite de son vol spatial, le lieutenant Gagarine est directement promu au grade de major. Il reçut le titre Héros de l'Union soviétique et la médaille de l'ordre de Lénine qui constituent les plus hautes distinctions de l'Union Soviétique. Il est nommé membre d'honneur de l'Académie internationale d'astronautique (1966).

Son nom a été donné à :

- un cratère lunaire ;

- l'astéroïde n° 1772 ;

- la Médaille d'Or de la Fédération aéronautique internationale (attribuée depuis 1968) ;

- une place de Moscou où se trouve le monument à sa mémoire ;

- au plus grand musée de l'aéronautique et de l'espace de Russie situé à Monino.

De nombreuses rues, avenues et places de par le monde ont reçu son nom, en France plus particulièrement dans les municipalités dirigées à l'époque par le Parti communiste français.

Symbole du triomphe d'une idéologie considérée à l'époque dans beaucoup de pays du Tiers-monde comme une alternative au « joug des pays colonialistes » emmenés par les États-Unis, il reçoit de nombreuses autres décorations dans ces pays

- 1951 : École d'apprentissage de Lioubertsy

- 1955 : Institut technico-industriel de Saratov

- 1955 : Aéroclub de Saratov

- 1955 : Incorporation dans l'armée

- 1957 : École K. E. Vorochilov des pilotes militaires d'Orenbourg. Jusqu'à la titularisation au titre de cosmonaute, il servit comme pilote de chasse de la Flotte du Nord à Luostari, région de Petchenga dans l'oblast de Mourmansk.

- 1960 : Adhésion au Parti communiste de l'URSS

- 11 mars 1960 : Titularisation

- 12 avril 1961 : 1er vol spatial humain

- 23 mai 1961 : Commandant du détachement des cosmonautes

- 20 décembre 1963 : Commandant adjoint du Centre d'entraînement des cosmonautes

- 23 avril 1967 : « Doublure » de Komarov pour la mission Soyouz 1. Komarov trouva la mort quand sa capsule s'écrasa au sol à son retour sur Terre.

- 1968 : Diplôme de l'Académie Joukovski d'aéronautique de Moscou

- 27 mars 1968 : Décès dans un accident aérien.

Endeavour

C'est peut-être la dernière fois que l'on voit une navette spatiale américaine sur son aire de lancement. Après avoir chargé sa soute au Kennedy Space Center, Endeavour est arrivée le 22 mars 2011 au pas de tir 39A (celui d'où partaient les missions Apollo vers la Lune) en vue de son décollage le 19 avril.

Dans sa soute, se trouve l'expérience AMS, chargée de détecter l'antimatière dans l'Univers. Cet instrument, conçu et défendu par le prix Nobel de physique Samuel Ting, doit être fixé à la Station spatiale internationale (ISS). C'est d'ailleurs en grande partie ce détecteur qui justifie la mission STS-134.

À ce jour, aucune autre mission de navette n'est prévue. La Nasa a toutefois préparé un vol supplémentaire avec Atlantis, qui emporterait seulement quatre astronautes le 28 juin 2011. Mais si techniquement tout est prêt, la décision n'est pas encore officiellement prise.

Philippe Henarejos, le 23 mars 2011